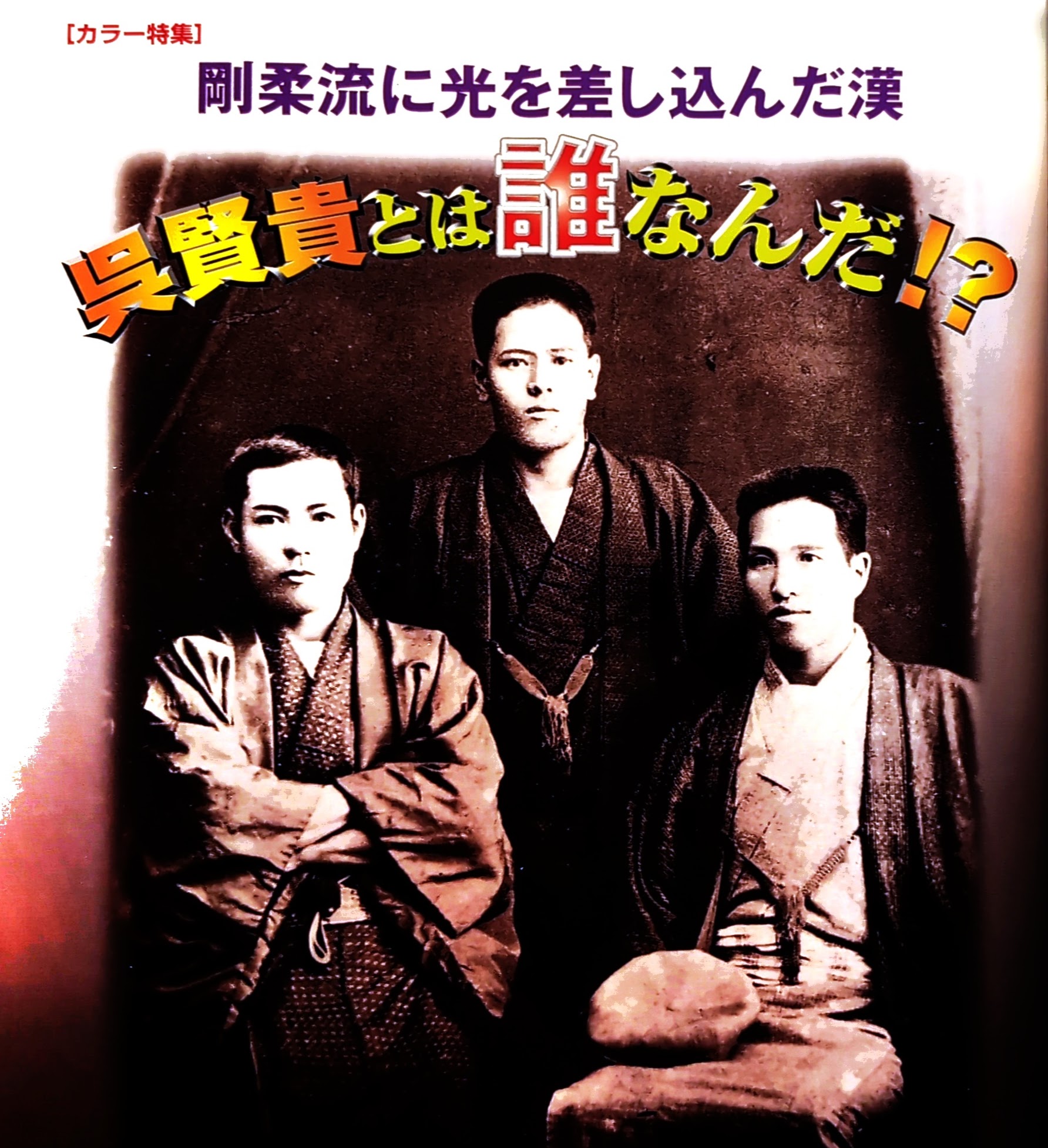

月刊空手道2004年1月号、2月号で、「剛柔流に光を差し込んだ漢 呉賢貴とは誰なんだ!?」と題して特集されています。

呉賢貴についてググっても基本的には沖縄空手古武道事典からの引用が多い印象。

ちなみに沖縄空手古武道事典に記載されている呉賢貴に関する内容の要約は以下の感じ。

- 白鶴拳の達人。

- 中国福建省から那覇に来た。

- 沖縄の空手家に相当の影響を与えた。

- 東町で大正年間から昭和15年にかけて、「永光茶行」を経営した茶商。

- 昼は営業、夜は拳法を教えることを日課とした。

- 一番弟子は安仁屋正昌で、ほかに三名の弟子がいた。

- 稽古は種々の体錬法と二つの型(「三戦」と「鶴の手」)が中心。

- 「鶴の手」は呉の得意中の得意であった。

- 宮城長順は呉の「鶴の手」にぞっこん惚れ込んでいたという。

あと、東恩流のネーパイや糸東流のニーパイポのように呉賢貴から伝わった套路を基にした型が伝承されていますね。

このように沖縄空手に少なからず影響を与えた呉賢貴についての基本的な情報がわからなかったところ、月刊空手道の呉賢貴に関する特集記事で記載されている内容については以下の内容になります。

まず、剛泊会の渡嘉敷唯賢会長より福建省武術協会へ調査依頼した結果、福州の呉氏一族の情報などが得られた。

また、呉賢貴が福州で働いていた茶商「国春茶行」の繋がりで知り合った茶貿易を営む琉球人の儀間正忠という人物が沖縄に呉賢貴を連れてくることになったこと、その儀間氏の甥を訪ね詳しい経緯を調査され、呉賢貴の兄の息子や娘のことや、呉賢貴のことをよく知る糸数昌丈氏から証言を得ることに成功した。

また、呉賢貴の甥である与謝氏から沖縄伝武備志に関する貴重な証言も得られたようであります。

さらに本記事内で、呉賢貴が伝えたと言われる「八歩連」や「中框」の型やその分解に関する解説、それらを元にして学ぶ力の使い方に関する詳細な解説がなされていて貴重な記事になっていると思います。

コメント