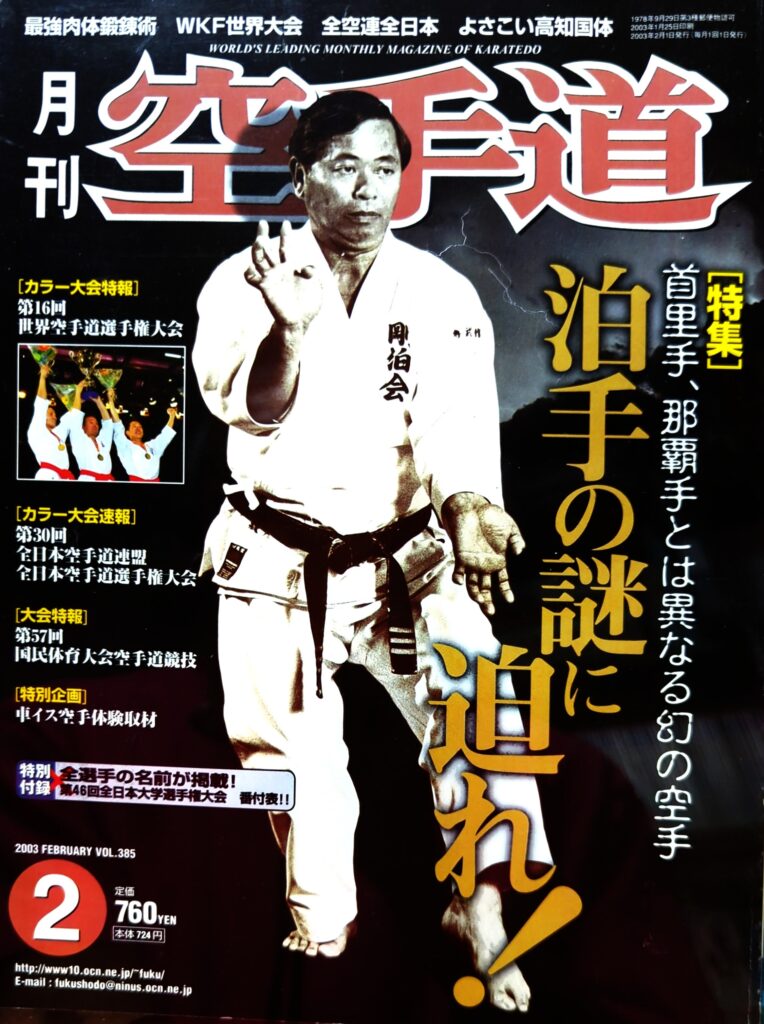

首里手、那覇手とは異なる幻の空手 泊手の謎に迫れ! 月刊空手道の2003年2月号に特集されています。

最近こそ首里手、那覇手と並んで泊手という空手がある1ということになっていますが、大正3年1月の琉球新報に掲載された首里手の大家安里安恒の談話2にて唐手の流儀として首里で多く稽古された「昭林流」と那覇で多く稽古された「昭霊流」があると紹介されている一方、有名な武士として、「赤田の奥田、山川の松元《中略》泊の城間、金城、山里、仲里、伊波、親泊、松茂良、前田《以下略》」などなど40数人の武士を挙げられていますが基本的に何処〃の誰々のように流儀?流派?とは別に個人として有名な人というのが昔は普通であったと思われます。

その後、どのような経緯で首里手・那覇手・泊手という区分が意識されたのかは不勉強でわかりませんが、素直に考えれば、「昭林流」が首里手と呼ばれ「昭霊流」が那覇手と呼ばれ、それらとは一線を画す手が、その手を使う武士が多かった土地の名前を取って泊手と呼ばれるようになったんじゃないかと推測します(異論もあるでしょう)が、1961年11月26日の那覇劇場で行われた第一回沖縄古武道発表大会で仲宗根正侑先生が大観衆のまえで「泊手の錠の鍵は、私が握っている」と公言された3ことからして、戦後の米軍統治下の沖縄では泊手が意識されていたようです。本土の空手界では多分そういう意識はなかったものと思います。復帰するまで本土と沖縄の空手の交流が少なくなっていたようなので。今でも本土の人からして那覇や首里という地名は有名だと思いますが泊はマイナーだと思います。沖縄の人間からしたら泊は那覇や首里と同じくらい有名だと思います。若い人にとってはそうでもないかも?

本特集ではその泊手のなかで宇久嘉隆、照屋規箴、松茂良興作、伊波興達、仲宗根正侑の各武士の逸話から、その系統の泊手を渡嘉敷唯賢先生がどのように受継いでいったかの経緯について詳しく掲載されています。

また、首里手と泊手の相違点として引き手の違いやナイハンチ立ちの違いなどを指摘していて、那覇手と泊手の共通点については、泊手で現れている技が剛柔流で隠されていたり、逆に剛柔流で現れている技が泊手で隠されていて、剛柔流のシソーチンと泊手のローハイやワンスー大を例に写真つきで解説されています。

本記事は、月刊空手道別冊源流沖縄空手にも掲載されています。

- 内閣府 沖縄空手の紹介 ↩︎

- 大正3年1月17日・18日・19日 琉球新報掲載 沖縄の武技(上)(中)(下)「那覇手・泊手 二大流派の血脈を探る」渡嘉敷唯賢 著より ↩︎

- 沖縄伝統空手振興会 沖縄伝統空手道の紹介 歴史 泊手 ↩︎

コメント