「型に美あり美に真あり」という記事については元々は濱川謙氏が編集長をされていた空手新聞に掲載されていたもので、月刊空手道2010年6月号から連載されていたようです。この連載では各流派の先生方が型についての考え方などについて濱川氏によるインタビュー形式で語られています。

私が把握している連載は以下のとおりです。

- 2010年6~7月号 島袋善保先生(小林流)

- 2010年8~9月号 比嘉稔先生(小林流)

- 2010年10~11月号 友寄隆宏先生(上地流)

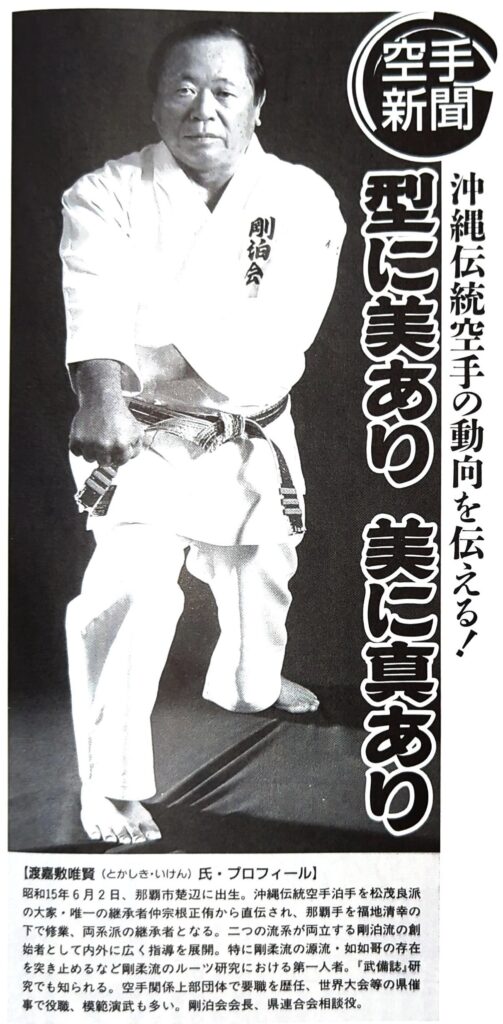

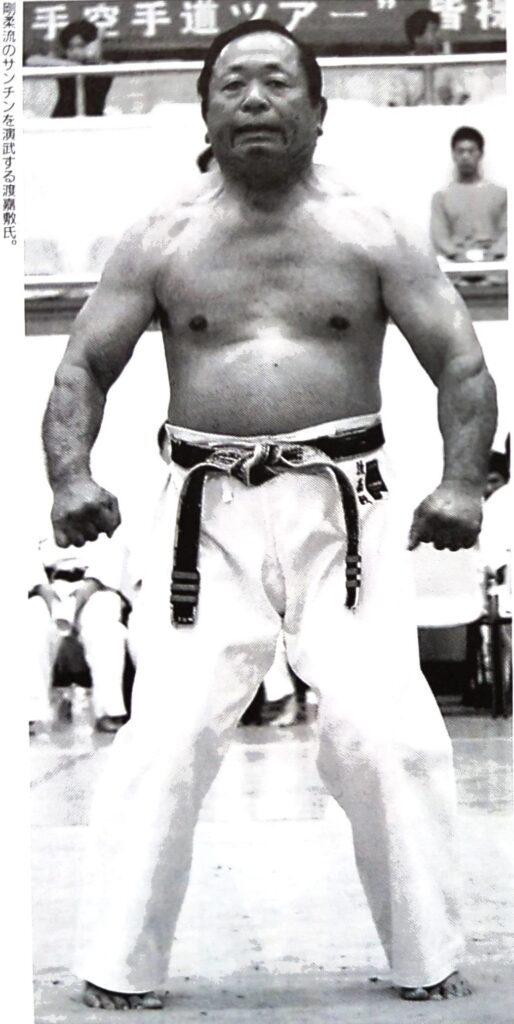

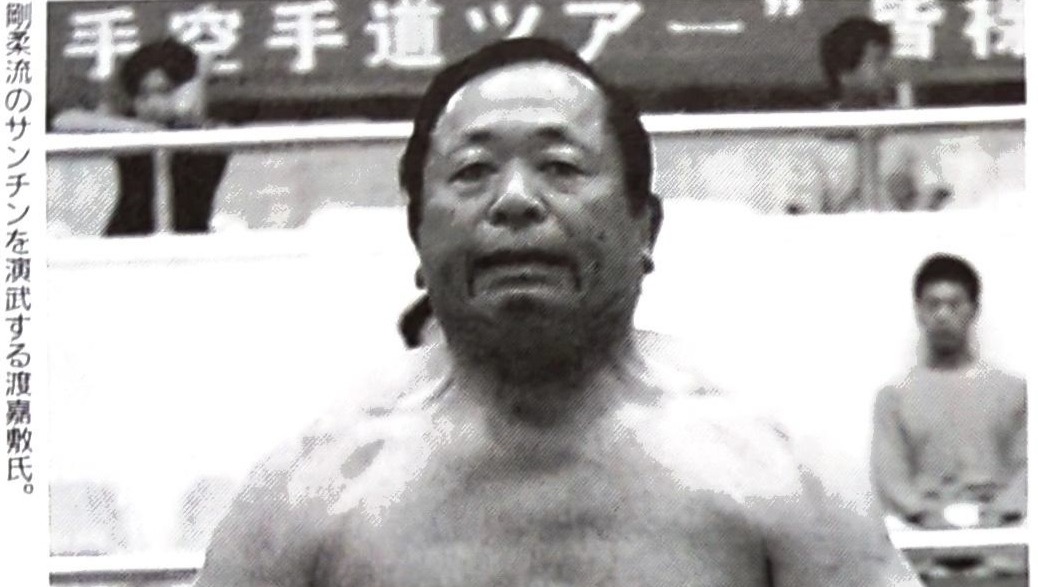

- 2010年12~2011年1月号 渡嘉敷唯賢先生(剛泊流)

- 2011年2~4月号 當山全秋先生(剛柔流)

- 2011年5~6月号 宮平勝哉先生(小林流)

- 2011年7~8月号 仲里常延先生(少林寺流)

剛泊会会長の渡嘉敷唯賢先生は本連載にて「型は眼に見えるもの、これを姿形の形に置き換えた考えだと、どんどん変わっていく。型が型でなくなり、メチャクチャになる。伝承されてきたものは『型』として残し、技= 形は実戦の中で千変万化しないと空手にならない。伝統空手というのは“ 変えない、変わらない継承が前提でなければ、何が伝統空手か分からなくなってしまいます。 《中略》 万物は変化するから、空手 の型も変化させてよいというのでは、伝統空手が崩れてしまう。変化するもの、変化させるものは、時代に即応して求められる技としての形の変化です。これは臨機応変に変化してもかまわない。技は鍛錬によって変わっていくのは当然なことですが、『型』は不変でなければならない。本末を明確にわきまえることが大切なのです。」1と述べられています。

各流派毎にカタに関する考え方があるかとは思いますが、例えば「沖縄空手古武道事典」の「1.空手の”かた”は『型』か『形』か」にもあるように、「個々の技の集大成がすなわち空手の『型』であり、柔道や剣道の場合には一技一技がそれぞれ『形』と呼ばれるものである。 《中略》 本事典においては『型』という文字を使っているが、伝統的手法に無意識に従ったまでのことである。詳しくは次節以降を参照してほしい。ただ、技芸の世界における”かた”を表現する文字は『型』かあるいは『形』であるか、大いに議論されて然るべきであろう。」2と議論があることについては肯定しつつも、「空手における技の在り方は『型』と『形』を用いることで合理的な説明ができる。わかりやすく図式化すれば『技』⊂『形』⊂『型』で表される。つまり、空手の『技』は技の『形』の中にあり、その集合体を『型』と呼んでいるのである。」3との見解を記載しています。

また、渡嘉敷唯賢先生は本連載にて「空手は基本に始まり、基本に終わるとよく言われていますが、私はそうではない。基本で始まり、基本に戻る、と考えています。一回転すると、次のレベルの基本にたどり着く。さらに一回りして新たな基本に達する。この繰り返しにより、無限に高まっていくのです。」4とも語らております。

個人的に考える空手の「型」は、順番を覚えてからが稽古の始まりであって、型に含まれる技や運足を身体に染みつけるように稽古しないといけない。流派に伝わる型に身体を嵌める必要があり、技については固定されたものではなく変化することが必要かとは思いますが、そこはしっかりとした基本が身体に染み付いてこそなのかと考えています。全然できていませんが少しずつ少しずつ高まって行ければいいなと思います。

コメント