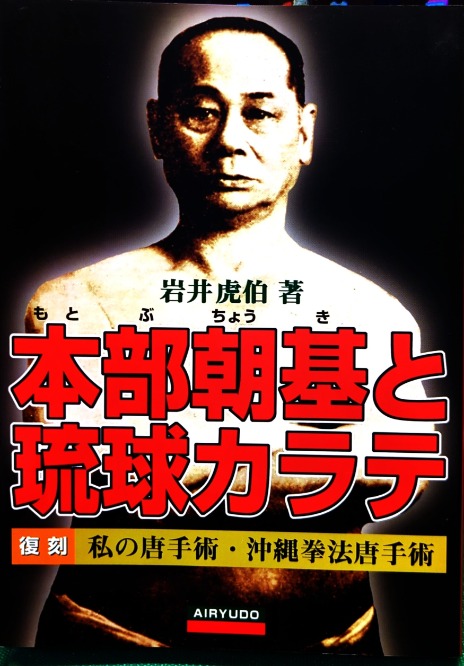

本部朝基と琉球カラテ 平成18年6月1日 再販発行 著者 岩井虎伯

第一章に「私の唐手術 本部朝基著」、第二章に「沖縄拳法唐手術 組手編」が一部の重複する文章を除き復刻されています。 あと、旧仮名遣いが現代活字に修正してあるとのことです。

こちらの本も本部朝基先生の唐手観が垣間見える貴重な復刻版と言えるのではないかと思います。

「唐手の種類は、余りに多く、中には忘れられたるものあり、又は現在おこなわれざるもあって、その消長発達も実に複雑で、世の変遷と共に唐手にも、よく流行せる型と、流行らない型の二種があり、従って琉球に於ける分布状態も自から異れるかの感がある。先ず古来より、琉球に行われたるは、サンチン、五十四歩、セーサン、セーユンチン、一百零八、ナイハンチ(三段)、パッサイ(大・小)、チントー、チンテー、ワンシュー、ローハイ、及び公相君で、尤も広く一般に行われたるは、ナイハンチ、パッサイ、公相君の三種であった。」P11より引用。

本部朝基先生も船越義珍先生と同様に「型の種類」のことを「唐手の種類」と表現されていて、この時代の先生方は有名な手の使い手(ティーチカヤー)毎に型が存在して歴史が積み重なって沢山の型が今に継承されてきているのではないかという風に考えられていたのかと思います。

また本書にもナイハンチ初段の解説が写真つきで掲載されていて歴史的資料として貴重なものだと思います。ナイハンチ立ちの立ち方に関する本部朝基先生の見解についても言及されていて、興味深いです。

コメント